Retrospectiva Blade Runner

Introdução.

Nada é sagrado. Isto não é um juízo de valor, apenas uma mera constatação de um facto. Por muito que queiramos acreditar que existem obras intocáveis, a verdade é que a arte, bem como o seu papel na cultura popular, depende da busca vampírica por inspiração numa permanente reciclagem de ideias, conceitos e estéticas que refletem as perenes ansiedades e preocupações humanas. Apesar da globalização dos mercados e da enxurrada de títulos e propriedades intelectuais já conhecidos do público que são produzidos todos os anos, não se pense que esta reciclagem é uma tendência recente. Se recuarmos à infância do cinema, encontramos, por exemplo, duas versões distintas de Os Dez Mandamentos realizadas por Cecil B. DeMille. Howard Hawks refez o seu próprio clássico Rio Bravo oito anos depois com El Dorado. O percursor do moderno cinema de terror Psico, de Alfred Hitchcock, além de ter dado origem a várias sequelas na década de oitenta, foi alvo de um infame remake trinta e oito anos depois pelo realizador independente Gus Van Sant. Até o enigmático e incontornável 2001: Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, teve uma sequela — o competente, mas esquecido pelo tempo, 2010 - O Ano do Contacto, realizado por Peter Hyams. Já para não falar que grande parte destes títulos, e da habitual produção cinéfila, são adaptações de obras literárias, numa salutar prática de sinergias entre os dois distintos meios culturais.

Também é verdade que estamos a viver uma época movida pela nostalgia, e esta parece ser a principal motivação para a produção de muitos títulos, sejam eles adaptações, continuações, remakes, reboots, ou reinterpretações de conceitos existentes. Neste contexto, adivinhava-se o regresso, mais cedo ou mais tarde, ao universo do Blade Runner: Perigo Iminente. Não porque se justifique narrativamente — o filme de Ridley Scott, nas suas muitas versões, conta uma história completa, ainda que tenha um final em aberto —, mas porque seria inevitável que assim acontecesse na conjectura que descrevi. Blade Runner 2049, estreado em Outubro deste ano, tem Denis Villeneuve na cadeira de realizador. Conta com Ryan Gosling no principal papel e com Harrison Ford de volta à personagem original Rick Deckard. Scott volta como produtor e Hampton Fancher, o argumentista que adaptou originalmente Do Androids Dream of Electric Sheep? de Phillip K. Dick — com a contribuição de David Webb Peoples — colabora desta vez com Michael Green na escrita do argumento.

Parece blasfémia, eu sei, mas como referi nada é sagrado. O estatuto de clássico que Blade Runner goza de forma unânime hoje em dia faz esquecer o facto que este foi um fiasco de bilheteira e crítica à data de estreia. A expressão «filme de culto», muitas vezes usada e abusada, encaixa que nem uma luva na história desta obra, incluindo as muitas vidas que foi ganhando ao longo dos tempos. A desilusão da recepção ao filme à data de estreia, após a sua produção atribulada, normalmente teria ditado o fim da história. Mas no caso de Blade Runner o seu lançamento no cinema foi apenas o início de um processo que beneficiou da expansão do mercado caseiro do VHS e que, exceptuando a sequela que se aproxima, só viria a concluir vinte e cinco anos depois com o lançamento nos cinemas da versão The Final Cut, e com o lançamento em DVD e Blu-ray da derradeira edição caseira que contém cinco versões da película e o exaustivo documentário making-of Dias Perigosos: Nos Bastidores de Blade Runner.

1982. Uma visão pessoal do génio ignorado e do culto posterior.

Cinco versões? Como é que isto é possível?, perguntarão os caros ouvintes. Para contar a história, permitam-me recuar até ao princípio da década de oitenta e começar pela minha experiência pessoal com Blade Runner. Um dos meus primeiros heróis da 7ª arte foi Harrison Ford. Como podia não ser? Era ele o Han Solo que conheci pela primeira vez congelado em carbonite em O Regresso de Jedi, o terceiro capítulo de A Guerra das Estrelas, e que, um ano mais tarde, reencontrei como o herói supremo da aventura em Indiana Jones e o Templo Perdido. Apesar de ainda não ter completado a primeira década de actividade, a minha mente cinéfila em formação decidiu que Harrison Ford era a estrela a seguir, pois estava no olho do furacão dos mais impressionantes títulos da minha tenra cinefilia. Entretanto um amigo mais velho contava que tinha assistido a um filme de ficção-científica protagonizado pelo actor. Chamava-se Blade Runner e prometia um retrato mais violento e adulto do que estava normalmente habituado. Na altura, através das descrições entusiasmadas do dito amigo, impressionou-me o retrato vívido de uma cena num prédio alto onde o herói sofria horrores nas mãos dos robôs que perseguia. A minha imaginação, alimentada por estas narrações, tentava imaginar as cenas e preencher as lacunas do que ficava por dizer, mas nem podia sonhar com aquilo que vi quando finalmente me emprestaram uma cópia em VHS gravada de uma transmissão televisiva. O deslumbramento pelo visual futurista e pela lacónica interpretação de Harrison Ford, apimentada pela monocórdica narração em off, foi acompanhado por uma boa dose de surpresa perante o ritmo hipnótico e encantatório da narrativa. Nunca tinha visto nada assim! Pouco depois, numa das minhas primeiras compras no recente mercado de venda directa — o mais correcto seria dizer pedinchice pois não tinha idade para ter rendimentos próprios — consegui uma cópia do filme. Era uma edição Pan&Scan retalhada no hediondo formato de 4:3, inserida na coleção Os Mais da Warner Home Video, mas na altura foi como pão para a boca. Era o feliz proprietário de um dos títulos mais cativantes que alguma vez tinha visto, se bem que este fascínio não se tenha traduzido imediatamente em total devoção. Esta viria com o tempo e com a idade...

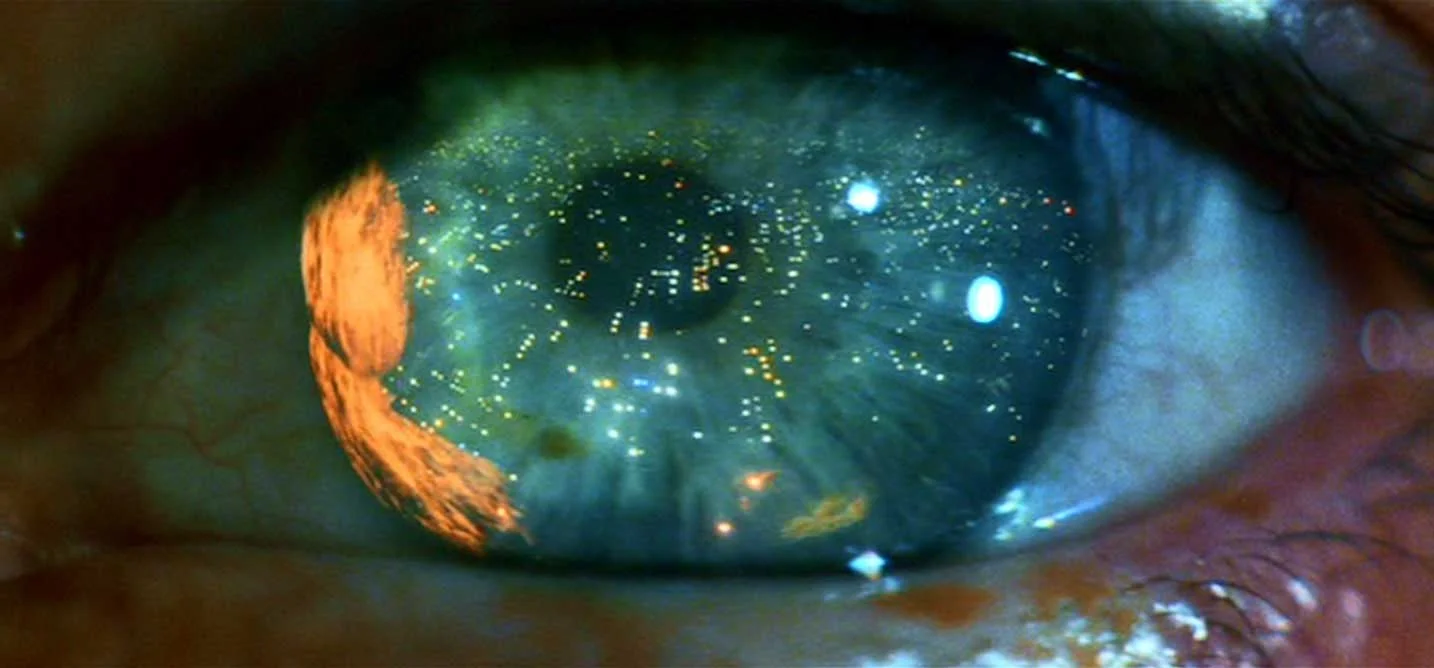

Novembro de 2019. Rick Deckard é uma personagem anacrónica que parece ter saído directamente de um film noir para as ruas encharcadas de uma Los Angeles multicultural e iluminada a néon. É um futuro negro e deprimente que convida a população a emigrar para outros mundos, prometendo aventuras e novas oportunidades. Mas, apesar dos seus carros voadores e do brilho dos reclamos publicitários, Deckard parece pertencer a outro tempo. A narração em off faz lembrar os detetives privados de antanho, tal como as fotografias de família a preto-e-branco. Fugazmente, vemos automóveis com linhas antiquadas e, numa ocasião, ouvimos música de cabaret. A missão que obriga o ex-polícia a sair da reforma coloca-o no encalço de um grupo de androides fugitivos —máquinas perfeitas, mais humanas que os Humanos. É uma tarefa ingrata e perigosa levada a cabo com relutância pelo agente especial. Pelo caminho cruza-se com Rachel, a femme fatale de serviço que, sem o saber, é também um androide, apesar das suas vívidas memórias de criança. A chocante revelação em nada altera a sua vontade de viver, nem a atracção que Deckard sente por ela. Serão estas máquinas o próximo passo da nossa evolução? Constituem uma ameaça à nossa existência? E o que nos distingue de um androide? É o ser humano o resultado da compilação das suas memórias e experiências, ou será algo mais? E será a consciência uma bênção para nós, mas um fardo para os humanoides não orgânicos? No final de contas, o conformismo da humanidade, satisfeita por meramente existir, é contrastado pelo inabalável desejo dos androides fugitivos de viver a vida ao máximo. Estes, numa demanda quási-religiosa, pretendem confrontar o criador para lhe exigir a vida eterna. Perante a negação de tal pedido, Roy Batty, o líder dos androides renegados, percebe o valor efémero da vida e, em última instância, oferece a Rick Deckard, aquele que o procura cegamente matar, uma lição de empatia e bondade.

Claro que tive de comprar o livro do filme na edição Livros de Bolso da Europa-América. O que descobri naquelas páginas mascaradas pela estética da sua adaptação cinematográfica não foi a sua recriação, mas sim um livro original do mestre consagrado da ficção-científica, Phillip K. Dick. Do Androids Dream of Electric Sheep? foi uma das minhas primeiras experiências de tomada de consciência do trabalho de adaptação de uma história ao grande ecrã. Os conceitos de base já estão presentes no texto. A personagem central Rick Deckard; a sua missão para capturar os androides fugitivos —dos quais sobrevivem Pris e Roy Batty —; o superior hierárquico de Rick, Harry Bryant; o engenheiro genético J. F. Sebastian — no livro John R. Isidore, um mero funcionário de um veterinário —; e Eldon e Rachel, criador dos humanoides robóticos e a sua suprema criação — no livro com o apelido Rosen em vez de Tyrell. As obras de Phillip K. Dick são ricas em ideias e temáticas que ajudaram a definir a ficção-científica do século passado, mas na adaptação deste romance muitos dos seus conceitos ficaram pelo caminho. Referências a uma Guerra Mundial que deu origem ao êxodo em massa do planeta Terra; animais de estimação orgânicos como símbolo de estatuto social, por oposição a indistinguíveis simulacros sintéticos; a figura religiosa Wilbur Mercer, que oferece uma experiencia de sofrimento comunal a quem se conecte virtualmente através de uma caixa de empatia; as máquinas de alteração de humor Pennfield, que alteram a disposição do utilizador à medida dos seus desejos; Iran, a mulher de Deckard — todos estes elementos ficaram de fora da adaptação. A única cena que sobreviveu praticamente intacta foi o teste Voight-Kampff que Deckard administra a Rachel. Mesmo a temática da consciência e da difusa linha entre a vida humana e artificial tem uma abordagem completamente diferente do que aquela que acabaria na tela. Phillip K. Dick enquadra a missão de Deckard, bem como os seus sentimentos em relação aos androides, de um ponto de vista moral. É da lei dos homens que aqui falamos, e da sua capacidade (ou falta dela) para sentir empatia pelos demais. A crítica velada do autor é que estamos rodeados de pessoas sem capacidade empática, ou seja, é como se já estivéssemos rodeados de robôs com aspecto humano, com quem convivemos diariamente na ignorância acerca da sua natureza. A versão cinematográfica foi enriquecida com o ponto de vista dos androides, confrontando-nos com a forma contundente como estes procuram uma solução para uma das mais existenciais perguntas levantadas pela nossa breve passagem por este pequeno ponto azul: porque temos de morrer? No texto original Roy Batty e companhia são retratados como cobardes na hora da morte, resignando-se ao seu destino. Mas o Batty de Blade Runner não quer morrer e exige mais tempo de vida ao seu criador!

O filme de Ridley Scott deve o seu título ao tratamento de William S. Burroughs para uma adaptação do romance The Bladerunner, de Alan E. Nourse que nunca chegou a acontecer. O realizador gostou da forma como a expressão soava e assim o longo título do livro de Phillip K. Dick foi substituído pela icónica designação, apesar de esta ser vazia de significado. Tal como é demonstrado no documentário Dias Perigosos, um filme é um organismo vivo e mutante, e a sua forma final depende de muitos factores. A versão que estreou nos cinemas foi o resultado de muitas forças a puxarem em várias direcções e a serem domadas com dificuldade pela visão do decidido e intransigente timoneiro Scott. A primeira adaptação de Hampton Fancher foi trabalhada em conjunto com o realizador mas, quando aquele se revelou inflexível em relação a algumas propostas de alteração ao seu texto, foi afastado e substituído por David Webb Peoples. Peoples rapidamente percebeu ter sido contratado, não para trazer ideias novas para a discussão, mas para converter no papel as contribuições do realizador contestadas pelo seu antecessor. As filmagens foram difíceis, com alguns choques culturais entre o exigente realizador britânico e a equipa técnica americana. Além disso, Harrison Ford teve a sua quota parte de desentendimentos com Scott. Quando uma cópia de trabalho inacabada é exibida a audiências de teste nos estados de Dallas e Denver, as reacções são tão negativas que a equipa volta ao trabalho de edição numa tentativa de afinar a versão final. Através de um pormenor técnico legal, os investidores Bud Yorkin e Jerry Perenchio afastam o realizador do trabalho de pós-produção e exigem que Ford grave uma narração para acrescentar ao filme, de forma a ajudar o público a entender a narrativa. Para adicionar insulto à injúria, exigem também o proverbial final feliz. A infame narração, gravada a contragosto pelo actor, apesar de ter conferido uma aura de film noir à narrativa, é intrusiva e redundante. E o final não só parece retirado de outra película completamente diferente, como utilizou literalmente cenas não usadas que Stanley Kubrik tinha filmado para o Shining. Esta foi a versão que estreou comercialmente em 1982 e que foi um fiasco de bilheteira e de crítica. Na realidade nesta data estrearam duas versões ligeiramente diferentes, pois os EUA tiveram as cenas mais violentas limadas, roubando alguns segundos à duração total, enquanto que a Europa viu integralmente esta versão do filme em todo o seu esplendor.

Se compararmos a cópia de trabalho exibida às audiências de teste com a versão estreada nos cinemas podemos ter um vislumbre da subtil importância das opções editoriais para o resultado final. Aquela versão, apesar de muito próxima da versão final, é constituída maioritariamente por takes alternativos ou diferentes ângulos de câmara daqueles que viemos a conhecer, dotando o filme de um ritmo e respiração diferentes. A banda sonora de Vangelis ainda não estava completa na altura, tendo grande parte da reta final sido ilustrada por música temporária. Em falta estão também, obviamente, a narração em off e o final feliz que vieram a ser incluídos mais tarde. Mas em 1982 nada disto era conhecido e o que chegou aos grandes ecrãs, e mais tarde aos aparelhos televisivos, era um festim visual ao serviço de uma narrativa atmosférica e encantatória que nos confrontava violentamente com temáticas da mais pura ficção-científica, através de uma intrincada estética retro/futurista, apresentando-nos um anti-herói que começava a história como o caçador, para a acabar como a presa. A sequência inicial, enriquecida pela música de Vangelis, transportava-nos imediatamente no tempo e no espaço. O cenário, no entanto, era industrial e deprimente, e quando descíamos às ruas o caos da urbe multicultural revelava a cidade como uma prisão a céu aberto. Quem aqui vive quer fugir, mas os androides que voltaram à Terra trazem com eles a vontade de viver. Se Harrison Ford transmite na perfeição o cansaço inerente à sua personagem, quem sabe se refletindo o seu humor nas filmagens, e a rigidez de Sean Young é ideal para o retrato de Rachel, as estrelas do elenco são os actores que interpretam os androides. O falecido Brion James como Leon tem uma interpretação ligeiramente descentrada, a fugir para o maníaca; Darryl Hannah como Pris é sedutora e dissimulada no espaço de uma mesma cena; Joanna Cassidy, como Zhora, é desinibida e atlética; e claro, o mítico Rutger Hauer parece ter nascido para interpretar Roy Batty, a icónica personagem que ajudou a imortalizar, não só com a sua interpretação, como com as palavras do celebrado monólogo final no momento da sua morte.

Mesmo uma obra visionária como Blade Runner: Perigo Iminente não nasce cristalizada. Ao invés, é um processo em constante evolução desde a escrita, passando pela produção, até à pós-produção e, neste caso, mesmo durante anos após a sua estreia. Porque o consenso atual sobre o génio deste filme só se começou a formar anos mais tarde, precisamente com uma descoberta e exibição fortuita da cópia de trabalho originalmente exibida, o que não deixa de ser irónico pois, tal como contribuiu para o constrangimento da visão artística do seu realizador, também veio a contribuir em certa medida para a merecida reapreciação e redenção da mesma.

Durante alguns anos depois da estreia de Blade Runner: Perigo Iminente, quem, como eu, não teve a sorte (ou a idade apropriada) para o ver numa sala de cinema tinha de se contentar com uma horrível edição em VHS — em Portugal, na coleção Os Mais da Warner Home Video — num retalhado formato 4:3 pan & scan ou, caso tivesse sorte, com uma ocasional transmissão televisiva, milagrosamente no formato original, com as malfadadas mas inevitáveis barras negras a ocupar parte do ecrã. Longe de ideal, no entanto, estas cópias eram a única forma de ver e rever uma das mais fascinantes obras de ficção científica recentes. Outra forma de prolongar a relação com o filme era a edição da Publicações Europa-América do romance original de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep, envergando na capa o título e poster oficiais da película. Este livro acabou por ter duas funções distintas: em primeiro lugar, deu a conhecer aos jovens fãs cinéfilos um consagrado autor literário de ficção científica, bem como o conceito de adaptação de uma obra para outro meio, ao revelar uma história substancialmente diferente daquela que acabou no grande ecrã; em segundo lugar, proporcionou a oportunidade de convivermos com o espectacular poster do filme num manuseável formato de bolso. Da autoria de John Alvin, o poster de Blade Runner é uma imagem icónica da minha juventude que capturou, na minha opinião, a sensação de perigo e emergência da narrativa, bem como o sentido de deslumbramento com as paisagens urbanas da Los Angeles futurista onde esta tem lugar e, ainda hoje, cumprimenta à entrada as visitas lá de casa. Alvin, a par de Drew Struzan, foi um dos responsáveis pela estética dos filmes americanos mais populares e marcantes da década de oitenta, criando também a arte de posters como E. T. - O Extra-Terrestre, Gremlins - O Pequeno Monstro, O Império do Sol, Willow - Na Terra da Magia ou A Pequena Sereia. Curiosamente, Struzan também trabalhou conceitos para Blade Runner que seriam rejeitados na altura, mas reaproveitados em 2007 para a capa do Final Cut de que falaremos mais à frente.

Outro elemento distintivo de Blade Runner, parte integrante e importante do seu DNA, é a banda sonora da autoria do compositor grego Vangelis. Logo na cena de abertura, os ambientais sons electrónicos são fundamentais no estabelecimento da atmosfera futurista em combinação com os deslumbrantes elementos visuais. Por certos padrões, a música pode ser considerada um pouco datada hoje em dia, mas quem cresceu com o filme não o consegue conceber com outro complemento sonoro. Mas foi preciso esperar mais de uma década após a estreia do filme para ser possível ouvir as composições originais de Vangelis. Durante anos, ouvi a minha cópia em vinil da interpretação da música com arranjos orquestrais pela New American Orchestra sem me aperceber que não era exactamente a música que ouvia no filme. Apesar de ser totalmente óbvio agora, na altura nunca me ocorreu comparar lado a lado a música e vivi parte da minha vida a ter uma experiência sonora que era, na melhor das hipóteses, apenas uma aproximação ao original. Por razões que me escapam, só em 1994, dois anos depois do Director's Cut do filme ter reacendido o interesse do público por Blade Runner, é que Vangelis lançou a música original oficialmente. Ainda assim, a relação conturbada com esta banda sonora não terminaria aqui. Além da opção duvidosa de colocar diálogos por entre as peças musicais, a inclusão de faixas não usadas no filme, em detrimento de outras que dele fizeram parte, fez desta edição uma experiência agridoce e incompleta. Foi preciso esperar até 2007, a data do lançamento da versão definitiva do filme, para poder ouvir uma versão praticamente integral da banda sonora, na edição tripla de vigésimo quinto aniversário do álbum.

1990 – 2007. A versão do realizador e outras visões.

Mas recuemos novamente até ao princípio da década de noventa. Precisamente em 1990, a Warner Bros. autorizou a exibição de uma cópia em 70mm de Blade Runner descoberta no ano anterior nos arquivos da Todd-AO. Para surpresa de todos, a cópia exibida não era a versão tradicional, sendo que as alterações mais significativas eram a omissão da monocórdica narração em off e do descabido final feliz, ambos elementos impingidos originalmente pelos produtores. Aproveitando-se do interesse gerado pela cópia, a produtora agendou mais exibições promovendo-a como a versão do realizador, vulgo Director's Cut — este foi mesmo o acontecimento que fez a expressão saltar do jargão técnico da indústria cinematográfica para o imaginário popular, alterando lentamente o seu significado original, que traduzia a visão artística e não adulterada de um realizador, num conceito comercial que, muitas vezes, significa que nos querem vir aos bolsos novamente apenas alguns meses depois de termos pago pelo bilhete de cinema. Ridley Scott repudiou esta versão negando ser a sua visão definitiva e explicou tratar-se de uma cópia de trabalho — na realidade, tratava-se da cópia exibida originalmente em Março de 1982 a audiências de teste nos estados de Dallas e Denver. Acontece que o interesse pela obra tinha reacendido irreversivelmente. A Warner Bros. decidiu então, sob a supervisão geral de Ridley Scott e a gestão directa de Michael Arick, um preservador e restaurador de filmes, lançar a versão Director's Cut de Blade Runner em 1992, na celebração do seu décimo aniversário.

Em retrospectiva, pode parecer coisa pouca. Afinal, as alterações foram mínimas, sendo as de maior relevância precisamente a retirada da narração e do final feliz e a inclusão do sonho com o unicórnio. Porém este foi um acontecimento de importância incomensurável. De repente, um filme adorado por fiéis seguidores podia ser novamente redescoberto, ainda para mais numa versão de maior integridade artística que prometia alterar a nossa relação com a obra que conhecíamos originalmente. Entre novas edições em VHS e, finalmente, em DVD, esta versão foi substituindo a original como a visão canónica do seu realizador. Se ainda hoje debatemos os seus temas e antecipamos com expectativa a estreia de uma sequela que traz de volta os seus mais importantes colaboradores artísticos, é por causa da nova vida injectada pela cópia encontrada fortuitamente num armazém de arquivo há vinte e oito anos atrás.

Um dos debates reacendidos pela nova vida de Blade Runner — que, para ser totalmente honesto, nunca me interessou muito — questiona a verdadeira natureza de Rick Deckard, a personagem central de Harrison Ford. Confesso que, por incapacidade do filme em fazer essa pergunta ou por falta de percepção da minha parte, nunca questionei até então se Deckard seria ou não humano. Sempre encarei esta história como o confronto entre a desumanização do Homem e a natureza humanizante das máquinas, bem como a ténue fronteira que separa os dois. Desta forma, esta é uma questão que nem sequer colocava. Claro que é uma pergunta pertinente perante a temática do filme. Inclusivamente, é uma questão central no livro de Philip K. Dick. O problema, é que o filme de Ridley Scott nunca a colocou. A única referência ténue reside na questão que Rachel faz a Deckard, questionando-o se já se sujeitou alguma vez ao teste Voight-Kampff. E, mesmo depois da inclusão do sonho do unicórnio, é uma questão supérflua ao desenrolar da narrativa. Aliás, há um certo mistério enriquecedor no facto de não existir uma resposta — e esta é uma preocupação para o desenrolar da sequela pois temo que terão de providenciar uma explicação para satisfazer a narrativa. Mesmo entre os seus criadores, as opiniões dividem-se. Harrison Ford afirmou ter guiado o seu desempenho com o pressuposto que Deckard é humano, enquanto que Scott afirma taxativamente que Deckard é, sem sombra de dúvida, um andróide.

Questões existenciais à parte, depois deste lançamento, pensávamos ter encerrado a história das versões de Blade Runner. Excepto o seu autor. Ridley Scott, apesar de preferir o Director's Cut em relação à versão estreada originalmente, nunca ficou totalmente satisfeito. Apontando a um lançamento em 2007, na comemoração dos vinte e cinco anos da estreia, juntou-se à Warner Bros. para completar a derradeira visão do seu incompreendido filme de ficção científica, entretanto elevado à condição unânime de clássico. Para ser honesto, esta versão é praticamente a mesma que a anterior, com a vantagem de ter sofrido um makeover digital, não só através de uma remasterização, como através da limpeza de pequenos defeitos com a tecnologia à disposição na altura. Muitas destas correcções foram efectuadas sobre pequenos erros com os quais só mesmo o autor da obra poderia viver descontente, mas há três exemplos que são dignos de nota: a inserção da actriz Joanna Cassidy na cena da morte da sua personagem Zhora, substituindo o óbvio duplo masculino, com imagens filmadas um quarto de século depois! — feito inédito e sem precedentes; a sincronização dos lábios de Rick Deckard numa cena em que o áudio sempre esteve divorciado das imagens — feito também impressionante, conseguido com a mesma técnica filmando o diálogo com Ben Ford, o filho de Harrison com características físicas muito parecidas com as do pai; e finalmente, a cena da pomba no momento da morte de Roy, originalmente desligada do cenário em que ocorria, mas que agora destoa, tal a vivência que tínhamos com o original. A grande mais valia desta edição foi a oportunidade, a nível global, para rever o filme no grande ecrã e a exaustiva edição de luxo — em DVD e, pela primeira vez, Blu-ray — que disponibilizou cinco versões do filme, um irrepreensível documentário making of e muitas horas de extras. De repente, o mundo tornou-se um lugar melhor para todos os indefectíveis fãs de Blade Runner: Perigo Iminente, e o trauma de retalhadas edições VHS foi-se desvanecendo nas brumas da memória.

Passados dez anos, estreou Blade Runner 2049, a sequela que não era precisa e pela qual ninguém clamava. Mas a verdade é que ela existe. Se, por um lado havia alguma ansiedade nesta revisitação a uma das maiores obras de Ridley Scott, à luz do que tem acontecido com as prequelas de Alien - O Oitavo Passageiro, por outro o timoneiro escolhido para levar este empreendimento a bom porto foi Denis Villeneuve, o realizador canadiano que tem uma carreira muito interessante e que, desde O Primeiro Encontro, parece estar na senda para se tornar o rei da ficção científica, tendo anunciado que o seu próximo projecto será uma nova versão do épico de Frank Herbert Duna. Blade Runner 2049 não tinha tarefa fácil, nem beneficiou de vinte e cinco anos para ser devidamente apreciado. Independentemente das suas virtudes ou defeitos, foi julgado pela imprensa e público de todo o mundo no espaço de poucas horas após a sua estreia. A esperança à data de estreia era que o filme fosse digno do seu predecessor, que provocasse emoções e estimulasse ideias. Num mundo obcecado por respostas, apenas se exigia que esta fosse uma obra que soubesse continuar a fazer perguntas e que tivesse a compreensão que, a maior parte das vezes, mais do que ter explicações, o que é realmente gratificante é saber questionar.

2017. A sequela.

Deixem-me desde já lidar com o elefante no meio da sala. Vai ser impossível falar de Blade Runner 2049 ignorando tratar-se de uma sequela com trinta e cinco anos de atraso do clássico cozinhado a lume brando — lembrem-se que foi um fracasso a todos os níveis à data de estreia — Blade Runner: Perigo Iminente, de Ridley Scott. Qual o papel de uma sequela? E qual a sua razão para existir, além de todas as motivações comerciais? Deverá uma sequela expandir o universo do filme original ou reinventá-lo? Deverá reconhecer os acontecimentos do filme que lhe deu origem ou desenvolver novas histórias, criando narrativas diferentes com novas personagens? E, nos casos em que se desenterra uma obra dezenas de anos depois, servirá apenas um desígnio nostálgico? Obviamente que as respostas a estas perguntas vão depender do gosto pessoal de cada um e, mais importante ainda, da qualidade do produto final.

Veja-se o caso de Aliens: O Recontro Final, também ele uma continuação de outro clássico de ficção-científica de Scott, em que o seu maior trunfo foi precisamente a expansão do universo definido no filme anterior numa variante explosiva que aumentava a escala e acelerava a acção. A qualidade do filme e o forte cunho autoral de James Cameron mitigaram o peso potencialmente castrador de esta ser uma sequela de Alien: O Oitavo Passageiro. Depois de ver Blade Runner 2049, esta é, na verdade, a discussão mais desinteressante que se pode ter a propósito do extraordinário filme de Denis Villeneuve. O realizador canadiano (tal como Cameron — coincidência?) conseguiu o impossível: ofereceu-nos uma continuação que, apesar de desnecessária, respira uma vida própria e expande os temas e o universo do filme original sem se perder em fúteis referências nostálgicas, não deixando de o espelhar subtilmente. Assim, será mesmo impossível ignorar o facto que se trata de uma sequela, porém será com extrema facilidade que não o levaremos a peito.

O visionário universo da Los Angeles futurista, anteriormente perfeitamente cristalizado na consciência colectiva, é aqui genialmente expandido e actualizado. Villeneuve opta, desde o primeiro momento, por ecoar a narrativa e a estética do filme original e, ao longo das suas duas horas e três quartos de duração, muitos serão os momentos visuais e sonoros evocativos da memória daquele, sem nunca se limitarem a uma função nostálgica e de referência gratuita. Aliás, este é um universo ainda mais sujo e menos convidativo do que aquele que conhecíamos. E, se o âmbito da narrativa é mais épico e ambicioso que o anterior, a vivência das personagens parece ser ainda mais insular, mais isolada. Ryan Gosling é o agente K., um blade runner sintético que, ao completar uma das suas missões, descobre um segredo literalmente enterrado. Ao tentar desvendar o mistério por detrás desse segredo, K. chama a atenção de Niander Wallace, o empresário responsável pelo fabrico dos escravos sintéticos, que encarrega Luv de garantir que o agente é bem sucedido, na esperança de colher os proveitos para si. Entretanto, a sua investigação pode estar ligada com o seu próprio passado e com o passado do agente Rick Deckard, o regressado Harrison Ford. Se esta sinopse é algo vaga, é porque é muito difícil falar dos desenvolvimentos da narrativa sem estragar a experiência para quem ainda não viu o filme. Além disso, Villeneuve impõe um ritmo ponderado e metódico, muito ao seu estilo, que transforma Blade Runner 2049 numa vibrante experiência sensorial onde a narrativa não é chamada para a boca de cena.

Denis Villeneuve conta com um triunvirato de excepcional qualidade técnica responsável, em larga medida, pelo sucesso do projecto. Roger Deakins, o genial director de fotografia britânico que já foi nomeado para os Óscares treze vezes sem nunca ter ganho, é o responsável pela captura das deslumbrantes imagens que, logo ao primeiro contacto, deixam antever um futuro estatuto icónico, sejam as cenas de chuva e neve em Los Angeles, o nevoeiro da plantação agrícola na abertura, o laranja doentio de uma Las Vegas assolada por radioactividade ou o chiaroscuro flutuante dos interiores da sede da empresa de Wallace. Outro vértice deste triângulo é o desenhador de produção Dennis Gassner. Desde os interiores minimalistas de Wallace até ao rigor da tecnologia do apartamento barato de K., passando pelo visual novamente coberto de néon e reclamos publicitários de Los Angeles, não só o seu trabalho empresta verosimilhança a um mundo construído de raiz, como o faz num contexto lógico do que conhecíamos anteriormente. Finalmente, a banda sonora a quatro mãos de Benjamin Wallfisch e Hans Zimmer. Apesar de bombástica a espaços, é subtil e discreta quando assim é necessário, herdando as características electrónicas da música composta por Vangelis, sem nos forçar temas orelhudos ou miméticos daquela, insinuando-se e dando-se a descobrir lentamente, em perfeita sintonia com o ritmo do filme. A única excepção é a recuperação de um tema marcante e reconhecível num momento chave da recta final da película.

Hampton Fancher voltou a dividir a assinatura do argumento, desta vez com Michael Green, embora aparentemente num processo mais colaborativo do que aconteceu no primeiro filme em que foi afastado contra a sua vontade. Se na herança da história original de Philip K. Dick as principais preocupações temáticas eram a condição humana, o confronto com o que nos torna humanos e o encarar da nossa própria mortalidade, desta vez Fancher e Green colocam em primeiro plano a perspectiva da experiência sintética. Ao olharem mais para o futuro, de certa forma apontaram um holofote à nossa vivência actual, à nossa relação com as máquinas e inteligências (artificiais ou não) que nos rodeiam, bem como às possibilidades de relacionamento que se avizinham no nosso horizonte. Joi, a companheira virtual de K. interpretada por Ana de Armas, é a expressão maior desta reflexão. Para trás ficou o jogo do gato e do rato e o mistério neo-noir de quem seria, ou não, um replicante. Em 2049, as máquinas são facilmente identificáveis e, sem grande surpresa, alvo da intolerância dos humanos. Mas o que será que distingue um replicante de um ser humano? Será um conceito abstracto como a alma? Por certo que as memórias podem ser fabricadas, mas qual a diferença entre estas e as reais?

A vivência de K. — um replicante — e Joi — para todos os efeitos um holograma — traduz na prática o ideal do sonho americano da década de cinquenta. A sua relação assenta em reações emocionais e, quando Joi ganha mobilidade, a sua capacidade de deslumbramento com algo tão singelo e mundano como a chuva é comparável ao deslumbramento de K. com os flocos de neve que caem na sua mão. Num mundo em ruínas, parecem ser as novas formas de vida as únicas a encontrarem o sublime nas ações da natureza. E não será esta capacidade de deslumbramento equivalente a testemunhar um milagre, a despertar um sentimento de transcendência? Robin Wright, no papel da Tenente Joshi, a superior de K., apesar de humana, tem um ar mais rígido e artificial que qualquer replicante e, perante a possibilidade de uma nova ordem mundial, teme pelo futuro da sua existência. Quando diz a K que andamos todos à procura de algo real e se insinua sexualmente, ele ignora-a. Para ele, Joi é real e os dois virão a consumir a sua relação através de um avatar físico. Num mundo hostil, é Joi quem (por concepção, configuração ou opção) lhe diz o que ele precisa ouvir e o faz sentir especial. Como um rapaz de verdade. Nestes aspectos, tematicamente, Blade Runner 2049 está mais próximo de A.I. Inteligência Artificial, de Steven Spielbeg, e de Uma História de Amor, de Spike Jonze, do que do filme do qual é uma continuação.

O elenco é de excepção. Ryan Gosling foi uma escolha acertada para o papel principal pois o seu ritmo muito próprio presta-se a um desempenho um tudo nada artificial. Ana de Armas é eficiente como um produto de software que desenvolve a sua relação com o cliente, nunca traindo a realidade dos seus sentimentos. Robin Wright tem um papel ingrato. As maioria das suas cenas servem propósitos de exposição temática, constituindo, a par das cenas de Niander Wallace, os momentos menos conseguidos do argumento. A mais valia, neste último caso, é a canastrice de Jared Leto encaixar que nem uma luva na pomposidade e pretensiosidade da sua autocentrada personagem. Mas as interpretações maiores de Blade Runner 2049 são Sylvia Hoeks, como Luv, e… Harrison Ford. Luv é uma personagem incontornável e inesquecível. É o braço-direito de Niander, implacável e mortífera, com uma postura rígida e pouco natural, transparecendo, no entanto, uma qualidade algo prosaica e, mais relevante, uma luta interna entre a sua programação artificial e um vestígio de humanidade quando, a espaços, não evita escapar uma lágrima solitária apesar da sua frieza exterior. Uma revelação!

A primeira boa notícia do regresso de Rick Deckard é a manutenção do mistério em relação à sua verdadeira natureza, decisão acertada e que merece aplausos. Quando o seu caminho se cruza inexoravelmente com o de K. em Las Vegas, não é por acaso. Nesta cidade artificial e decadente, as glórias do passado subsistem em formato holográfico numa representação física da temática enraizada na narrativa, incluindo a interpretação de Frank Sinatra de One For My Baby (And One For The Road), de onde K. adopta o nome de Joe, pelo qual passa a responder. Ford, ao contrário do registo monocromático de 1982, oferece uma interpretação recheada de emoções e subtileza e carrega Deckard com o peso da sua experiência e maturidade. Não só Joe desenterra memórias dolorosas do seu passado — mais uma vez o poder da memória —, como perante um simulacro do objecto do seu amor renega o poder da sua falsa verosimilhança. É uma interpretação poderosa, quase discreta, que, não só faz a ponte com o passado, como eleva Blade Runner 2049 a novos patamares de excelência.

Termino por endereçar outra questão que não deve ser evitada. É verdade que há elementos narrativos que ficam em aberto e que sugerem a possibilidade de outros filmes neste universo. Não só o final espelha a conclusão do original — na versão definitiva do seu realizador — como há a sugestão de conflitos futuros não resolvidos. Mas não nos enganemos: estamos muito longe da moda actual de criação de universos cinematográficos. Blade Runner 2049 não será revolucionário nem tão influente como Blade Runner: Perigo Iminente, mas porque haveria de o ser? Olhando para o filme pelos seus próprios méritos, Denis Villeneuve orquestrou uma obra contracorrente da linguagem contemporânea, com um ritmo e sensibilidade muito particulares e, à semelhança do que tem vindo a fazer sistematicamente, ofereceu-nos uma sublime experiência visual e sonora que, embora careça de alguma subtileza, envolve-nos tematicamente, arrebata-nos pela sua gravidade e deslumbra-nos pela audácia da sua ambição. Excepcional!